끝없을 것 같았던 유랑생활을 접었습니다. 지나가던 바람이 힘겨워 한숨 쉬던 내 소리를 들었나 봅니다. 지난봄부터 가을까지 눈길 한 번 주지 않던 바람이었습니다. 나는 바람이 몰고 다녔던 하늘 목장에 한 마리 양에 불과했습니다. 바람은 언제나 목동 행세를 하며 자유를 누렸습니다. 그랬던 바람이 겨울이 오면서 마음이 변했나 봅니다. 그러던 어느 날 그가 마법을 부려 나를 하얀 별 요정으로 변신시켜 땅으로 내려보냈습니다.

내 모습은 간데없이 사라졌습니다. 그때부터 날 눈이라 불렀습니다. 난 아무런 영문도 모른 채 바람과 함께 여행을 떠났습니다. 때론 캄캄한 밤에, 때론 회색빛 짙은 낮에 여행을 즐겼습니다. 일단 기분이 좋았습니다. 나를 이렇게 예쁜 모습으로 만들어 준 바람이 고마웠습니다. 땅으로 내려오던 날 모든 사람이 날 반겨 주었습니다. 날 안아주려는 사람도 있었습니다. 하지만 싫었습니다. 그들이 잡는 순간 난 사라지기 때문입니다.

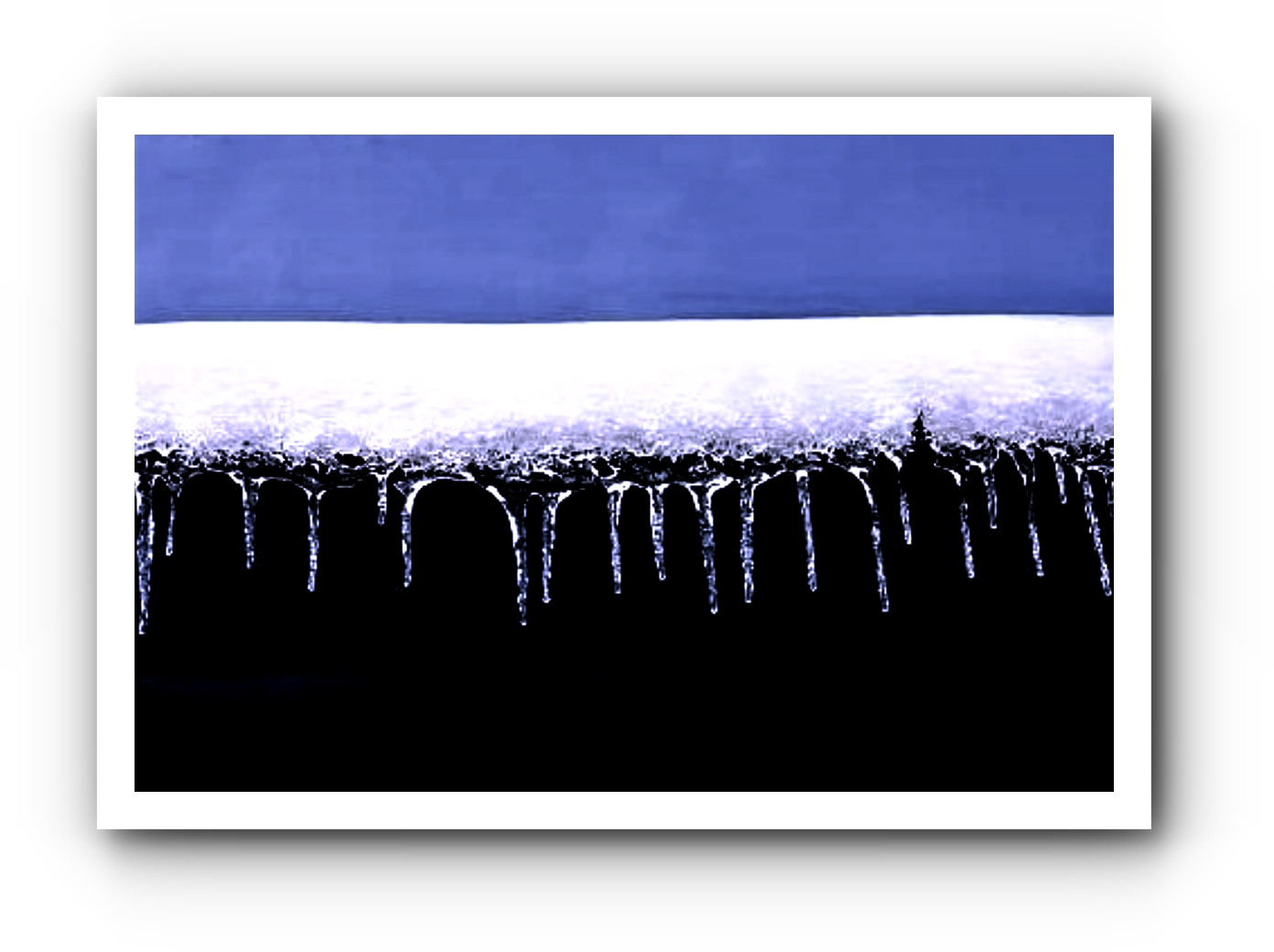

할 수 없이 지붕으로 피했습니다. 날이 밝고 해가 떴습니다. 내 몸이 뜨거워지면서 작아지기 시작했습니다. 같이 왔던 친구들이 하나둘 없어지기 시작했습니다. 낮이 무서웠습니다. 차라리 밤이 빨리 왔으면 했습니다. ‘어떡하지?’ 고민하고 있을 때 누군가 말했습니다.

“우리가 입고 있던 하얀 옷을 벗어야 해, 다시 원래 모습으로 돌아가는 거야.”

“그런 다음?”

“땅으로 내려가 숨어야지.”

“사람들은 다 욕망이란 날개를 달고 하늘로 올라 가려만 하는데 우리는 내려가.”

“그건 사람들이 몰라서 그래, 어차피 인간의 삶도 물거품 같은 거야. 다만, 그걸 늦게 깨달을 뿐이지.”

생각해 보니 그렇습니다. 사람들은 욕망의 날개를 펼치고 오르려고만 합니다. 그리고 물질적 풍요를 누리며, 그걸 행복으로 여기면서 인생이란 시간을 소비하려 합니다. 동시에 남들보다 더 높은 곳에 올라 권력의 단맛을 즐기려 하고, 많은 것을 가지려는 욕망의 덫에서 빠져나오려고 하지 않습니다.

“그럼, 사람들이 우릴 보면 바보라고 하겠네.”

“왜?”

“우린 반대잖아.”

“야, 사람들이 말하는 바보와 우리가 생각하는 바보가 같니?”

“아, 맞아. 미안, 미안.”

사람들은 우리와 다른 언어를 씁니다. 그들의 사전에 나오는 '바보'라는 의미는 이렇습니다. ‘어리석고 못나게 구는 사람을 얕잡거나 비난하여 이르는 말입니다.’ 그러나 우리의 사전에 나오는 ‘바보’는 ‘바라볼수록 보석 같은 존재다.’라는 뜻입니다. 인간은 욕망이란 하늘을 꿈꾸며 살고, 우리는 어머님의 사랑 같은 땅을 그리워하며 지냈습니다. 이것은 우리가 오랜 세월 땅으로 내려오기 위해 기도하며 기다린 이유입니다.

어두운 밤 우리는 한둘 옷을 벗기 시작했습니다. 솔직히 말하면 이 아름다운 옷을 벗기가 싫었습니다. 요정 같았던 내 모습이 발가벗겨져 있는 대로 다 보이기 때문입니다. 하지만 어쩔 수 없습니다. 땅으로 돌아가려면 선택의 여지가 없습니다. 우리는 옷을 벗고 서로 손에 손 잡고 지붕 위에서 내려가기로 했습니다. 그런데 이를 지켜보던 바람이 차가운 시선으로 바라보더니 다시 마법의 손길을 뻗쳤습니다.

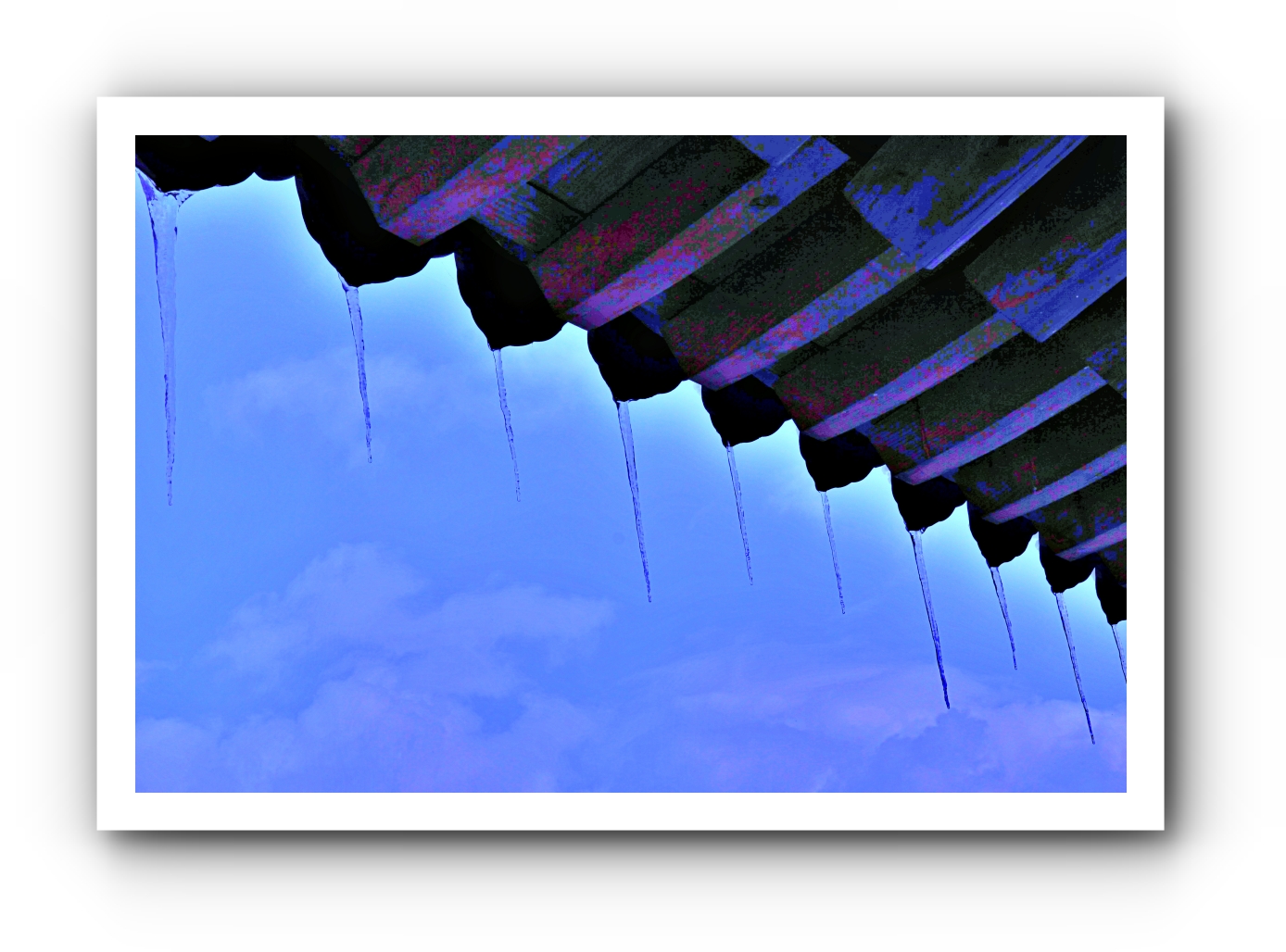

땅으로 내려가는 여정은 생각보다 험난합니다. 우리는 날개 잃은 천사가 되었고, 날이 새면서 꽁꽁 얼어붙고 말았습니다. 저만치 땅이 보이는데 더 이상 내려가지 못하고 처마 끝에 매달려 있어야 했습니다. 동이 트고 날이 밝아오면서 서서히 발가벗은 내 모습이 동네 아이들 눈에 띄고 말았습니다. 그러더니 우르르 녀석들이 달려와 처마 끝에 매달린 우리를 물끄러미 바라보며 말을 꺼냈습니다.

“‘야, 고드름이다.”

그때 알았습니다. 내 이름이 고드름이란 걸. 철부지 같은 녀석들이 펄쩍 뛰어 처마 끝에 매달린 우리를 하나씩 떼어 내며 서로 칼싸움하는 시늉을 하는가 하면, 다른 녀석은 아이스크림 먹듯 쪽쪽 빨아먹습니다. 하나씩 하나씩 부러져 땅바닥에 내동댕이쳐지는 우리들 몸은 상처투성이가 되고 말았습니다. 이제 다 땅에 내려왔나 싶었는데 수난을 당하고 만 겁니다. 사람 세상은 이처럼 험한지 몰랐습니다.

이때 어디선가 박새 한 마리가 날아왔습니다. 녀석이 갈증에 목말랐는지 땅으로 내려가는 물 한 방울을 받아먹습니다. 아! 내 삶이 누군가에겐 소중한 생명의 빛이 되어 주고 생명이 되어 주는 것 같아 너무 기뻤습니다. 그런데 세상은 무엇이든 부족하고 아쉬울 때 그 소중함을 깨닫는 경우가 많습니다. 나는 잠시 고드름으로 머물지만 봄이 오면 소중한 모든 생명의 빛과 꽃이 될 겁니다. 제발 날 더럽히지 말았으면 좋겠습니다.

'Photo 에세이 > 감성 한 잔' 카테고리의 다른 글

| 꽃보다 향기 (160) | 2024.03.07 |

|---|---|

| 역시 옷이 날개야! (192) | 2024.02.08 |

| 달콤한 말 (197) | 2024.01.31 |

| 하얀 마음이 어디로 갔을까? (171) | 2024.01.28 |

| 넌, 누구니? (182) | 2024.01.26 |

댓글